Autora: Martina

Desde muy niña comencé a darme cuenta de que no era como las demás. Me gustaba fantasear y llenaba mi cabeza de historias inventadas que a veces estaban basadas en las novelas juveniles que leía. Mis compañeras de escuela leían poco o nada, y vivían para jugar y ver la televisión. Yo, en cambio, prefería soñar despierta. Me gustaban las novelas y los cuentos en donde aparecía algún hombre maduro, autoritario y rígido. Algún personaje que tuviera cierto poder, al que se le sometieran los demás, sólo por ser quien era. A mis lecturas, les agregaba mi imaginación, me metía en la historia como un personaje protagónico, y siempre elegía ser la sobrina, la ahijada o la hija reencontrada de aquellos personajes que tanto amaba.

Alguna vez, en el colegio, un profesor me castigó. Me hizo pararme de cara a un rincón y me dejó ahí toda la hora que duró su clase. Cuando me ordenó irme al rincón, sentí que me moría de vergüenza. Fue algo que no entendí en su momento, le pedí que no me castigara, me retorcí, me tardé muchísimo en obedecer y no fue sino hasta que mi compañera de banca me dio un empujón animándome a obedecer para evitar un castigo peor, que me levanté, y con la cara sonrojada y sudando frío, me fui a colocar al rincón. Me moría de vergüenza y eso me hacía sentir deseos de rebelarme. Sabía o creía que el grupo entero me miraba ahí castigada y eso me hacía sentir peor. Si al menos nadie más lo supiera, pero no era así. Hubiera desobedecido al profesor, pero el miedo a ser expulsada o a no sé qué, me contuvo. Ahora sé, que todo aquel revoltijo de sentimientos físicos y anímicos, era excitación, pero entonces sólo tenía once años y aún estaba lejos de descubrir mi sexualidad.

Yo adoraba a ese maestro, me parecía atractivo, como a todas mis compañeras, pero en el momento en que me regañó frente a todo el grupo y me mandó castigada al rincón, hubiera querido matarlo. Después, cuando mis compañeros salieron al recreo, me llamó. Con la misma vergüenza y rabia, me acerqué a su escritorio, entonces volvió a regañarme y me dijo, con todas sus letras, que era una niña malcriada y que con gusto me pondría sobre sus rodillas, me bajaría los calzones y me daría unas nalgadas. En cuanto dijo esto, me ardió la cara de vergüenza y de furia, pero también sentí mariposas en el estómago y, en contra de toda mi rebeldía, estúpidamente, le rogué que no lo hiciera. ¡Obviamente no lo iba a hacer! No tenía ningún derecho y hubiera perdido su empleo. Pero en aquel momento, las palabras me salieron involuntariamente, como si la niña buena de mis fantasías me estuviera traicionando, revelándose justo cuando yo pretendía mostrarme digna y rebelde. El profesor se sonrió y me dijo que él no era el indicado para hacerlo, pero que si continuaba con mi mal comportamiento, tendría que hablar con mis padres y no dudaría en sugerírselos.

No sé si el castigo o la amenaza sirvieron de algo. En todo caso no volví a ganarme un castigo similar. Aunque confieso que lo busqué, pues después del episodio, amé aún más al profesor y se convirtió en el protagonista de algunas de mis fantasías. Me dediqué a portarme muy mal, con ciertas reservas y precauciones, para llamar su atención y conseguirme otro castigo. Quizá, secretamente, albergaba la esperanza de que me diera aquellas nalgadas con las que me había amenazado.

Un nuevo personaje se agregaba a mis ya muy sobados tutores de fantasía: el profesor severo y

estricto, que en un ambiente totalmente escolar, me regañaba, me castigaba, me enviaba al rincón y, después, en el aula solitaria, me ponía sobre sus rodillas, me bajaba los calzones y me daba una fuerte zurra. Por supuesto, el profesor de mis fantasías, me quería mucho, era cariñoso y se preocupaba por mí. Yo era su alumna consentida y no pasó mucho tiempo para que mi imaginación creara un vínculo más cercano con él. Seguía siendo mi profesor, pero además, era mi tutor.

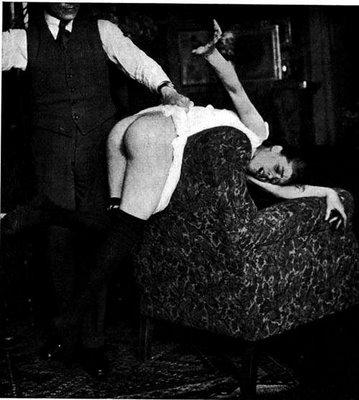

Creo que este episodio real generó que mis fantasías se aderezaran con un ingrediente que, a partir de su aparición, se convirtió en esencial: la disciplina. El ya conocido personaje con autoridad, la ejercía sobre mí. Yo era educada por él, al principio con paciencia y suavidad, pero poco a poco mi imaginación fue haciendo de aquel hombre un severo tutor. De los regaños y ligeros castigos, pasó a los correctivos físicos, y éstos a su vez, se fueron haciendo cada vez más severos. Terminaron siendo durísimas zurras sobre mis nalgas desnudas a la más mínima falta que se me ocurría imaginar. Mi tutor me nalgueaba con su mano y con diferentes instrumentos: un cepillo de madera, su cinturón, una regla. Me castigaba largo tiempo de pie frente a un rincón, me regañaba frente a otras personas, e incluso me llegaba a azotar ante testigos. Yo, me imaginaba a mí misma como una niña encantadora, obediente, respetuosa, estudiosa… intachable. Pero al mismo tiempo, una niña inquieta y traviesa, aunque, casi siempre, mis travesuras tenían un trasfondo noble y bueno, lo cual no me salvaba del terrible castigo que siempre terminaba recibiendo, fuera sobre las rodillas de mi tutor, o empinada en una mesa o en la cama. Imaginaba que, después del castigo físico, mi adorado tutor, afectuoso y comprensivo, me perdonaba siempre, aunque sabía que yo volvería a las andadas y tendría que volverme a castigar, pero dulce y bondadoso, me llenaba de besos y me decía lo mucho que me amaba y lo importante que yo era para él.

Una vez concluida mi escena fantástica, mi imaginación comenzaba a trabajar en la siguiente. Me

importaba mucho que fuera verosímil, que tuviera lógica y sentido. No podía traicionar a mis personajes haciéndolos actuar de una manera en que –de acuerdo con su perfil literario- nunca lo harían.

Y pese a este loco afán de ser verosímil, guardaba mis fantasías con todo celo. Nunca hubiera permitido que nadie intuyera siquiera, lo que soñaba y pensaba. Me hubiera muerto de vergüenza. Creía que era algo malo, que no estaba bien y, sobre todo, que no era normal. Algunas de mis compañeras de colegio me habían contado que sus padres las castigaban con nalgadas, decían que era horrible, que dolía mucho, que era vergonzoso… ¡y yo que lo deseaba tanto! Pero al mismo tiempo, no deseaba una realidad así. Me hubiera rebelado con toda furia si mi padre real hubiera decidido castigarme así. No iba con su forma de ser ni con la forma en que me estaba educando, es decir, no cabía en el perfil de su “personaje”. Alguna vez, mi madre trató de nalguearme, me resistí con tanta fuerza que no lo logró. Y cuando se fue de mi habitación, habiéndome regañado y después de darme una sola palmada que no alcanzó a caer sobre mis nalgas, sino sobre mi muslo, me quedé llorando de rabia. Tenía sentimientos encontrados, por un lado estaba furiosa de lo que mi madre había pretendido hacerme, pero por otro me reprochaba a mí misma el no haberlo permitido. ¿No deseaba yo tanto el sentir aquello?

Ahora me felicito de no haberme dejado nalguear por mi madre. Seguramente me hubiera excitado y, de darse cuenta, mi reacción la hubiera asustado. Yo, además, me hubiera quedado muy confundida, pues cuando esto sucedió, era aún muy joven para entender lo que sucedía dentro de mí.

Mi adolescencia estuvo especialmente poblada de fantasías. La niña de mis sueños crecía, pero no tan rápido como yo. En mi afán de ser verosímil, incluso para soñar, creía que no era lógico ni creíble que a una chica tan mayor, como era yo, se le siguiera castigando con palmadas en las nalgas. Me aferraba a mi infancia, pues creía que con ella se iba toda posibilidad de recibir algún día, mis tan deseadas nalgadas.

Tendría unos quince o dieciséis años cuando, una noche, leyendo mis propias fantasías, escritas a mano en una libreta, tuve que rendirme a lo que no quería aceptar: pensar en que era nalgueada me excitaba. El descubrimiento me horrorizó. Me sentí, además de rara y anormal - cosa que sentía desde mucho tiempo atrás - pervertida y sucia.

En un arranque, destruí mucho de lo que, a lo largo de muchos años, había escrito y dibujado. Guardé muy pocas cosas, las favoritas, aquellas a las que les tenía un apego especial. Durante algún tiempo, abandoné mis fantasías. Me obligaba a no pensar en ellas y a poner los pies en la realidad. Me decía a mí misma que aquello se había terminado, que eran cuentos infantiles y nada más. Pero irremediablemente, casi a escondidas de mí misma, volvía a soñar. Como buena adolescente, comencé a escribir un diario. Sólo que en el mío no había confesiones románticas ni declaraciones de guerra contra alguna maestra o grupo escolar rival, ni siquiera reflexiones sobre lo difícil que era la relación con mis padres. De hecho, no era mi diario, sino el de la niña fantástica que vivía en mi imaginación. Ahora entiendo que lo que pretendía con esto, era sacarla de mi vida, pero no matarla. Incluso, en un arrebato que todos consideraron muy propio de una adolescente, empecé a pedir que me llamaran de otra manera. Teniendo más de un nombre en mi acta de nacimiento, no era tan descabellado. Mi nombre de niña se lo dejé a la niña de mis sueños, el otro, el que nunca había usado y nunca me ha gustado, me lo apropié para mi vida real.

Empecé a salir con muchachos, y esto, al hacerme sentir mayor, me hacía alejarme cada vez más de mis fantasías infantiles. O eso creí. Mis fantasías no querían irse, la niñita encantadora de mis sueños se adueñaba de mí. Y yo la dejaba seguir siendo niña, pues tenía todo lo que yo estaba perdiendo y, sobre todo, ella podía seguir siendo nalgueada. Yo ya había perdido la esperanza.

En esta lucha solitaria entre abandonar o no mis fantasías, fracasó mi afán por dejar de soñar. Me relajé y lo seguí haciendo. Aún recuerdo la tarde en que, después de una dolorosa ruptura amorosa, corrí a mi recámara y busqué todos mis viejos apuntes, los que se habían salvado de las periódicas “limpias” que mi “yo” real hacía en sus arranques tipo Torquemada. Releí mis fantasías escritas en fechas muy remotas, me consolé a mí misma y volví a caer en mi antiguo vicio. Me convencí a mí misma que nada tenía de malo soñar, que a nadie le hacía daño y que era lo único absolutamente mío. Nadie tenía que enterarse nunca, sería mi secreto, mío y de la niña de mis fantasías. Volví a escribir nuevas historias, pero apareció un ingrediente que invadió mis sueños pese a mí misma: el sexo, el amor de pareja, la vida adulta. ¿Y qué hacía yo con este ingrediente que insistía en meterse en donde yo no lo quería? No encajaba en mis historias infantiles, no era lógico ni verosímil que una niñita pensara en esas cosas, mucho menos que se excitara con el castigo que le propinaba su tutor y parecía hasta sacrílego e inmoral que se enamorara de él. Pero el incesto me rondaba. Para evitarlo, apareció un nuevo personaje: la autoridad femenina, la tía o madre, de hecho, la pareja de mi tutor, y era ella quien me castigaba, así se conjuraba el pecado del incesto, pero, aunque me era igualmente placentero ser azotada por una mujer, extrañaba a mi educador de siempre. Después de todo, había crecido a su lado. Además, mis deseos de un castigo que terminara en romance y en sexo, seguían ahí, pugnando por salir, por ser cristalizados en la fantasía.

Para resolverlo, mi imaginación convirtió a mi tutor en un esposo que castigaba también a la que

, en mis fantasías, ejercía como mi madre. Ya no me parecía verosímil, pero tampoco me importaba tanto. Y poco a poco, casi sin darme cuenta, dejé de ser la niñita y fui la esposa, la amante, la novia, del que años atrás había sido mi tutor, mi tío, mi profesor y hasta mi padre.

Y ese mismo personaje puebla hoy mis fantasías eróticas, aun cuando hoy tengo una relación real en la que no escasean los juegos de nalgadas. Pero mi antiguo tutor no me ha abandonado, me permite crear guiones, relatos y fantasías que enriquecen placenteramente mi vida sexual. Hoy, además, puedo compartir esas fantasías con mucha gente que, como yo, disfruta de esta extraña pero deliciosa afición de las nalgadas eróticas.